脂質のひとつであるリポタンパク質は、身体で脂質がどのように使われているか、脂質がどのような機能を果たしているかなど、脂質の役割を理解するうえで欠かせない存在です。

ここではリポタンパク質の概要を解説しています。

リポタンパク質の構造やどのような働きがあるかなどを学習してみてください。

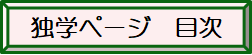

リポタンパク質はいろいろな脂質とアポタンパク質でできた球体

リポタンパク質はさまざまな物質が集合してできた球体様の脂質です。

リポタンパク質を構成するものは、

中性脂肪

コレステロール(コレステロールエステルと遊離コレステロール)

リン脂質

アポタンパク質

です。

リポタンパク質の構造を詳しく見ると、中性脂肪とコレステロールエステルが球体の中心に、遊離コレステロールとリン脂質、アポタンパク質が球体の外側を形成しています。

(補足)コレステロール

コレステロールはステロイド骨格という分子構造を持つ誘導脂質のひとつです。

コレステロールのうちおよそ3割を食事から、7割を身体内で合成しています。

主な特徴として、コレステロールは脂質でもエネルギー源とはならず、身体の細胞膜を構成したり、共通のステロイド骨格を持つ胆汁酸やステロイドホルモンの原料となる役目があります。

また、コレステロールエステルとは、コレステロールが脂肪酸と結合(エステル結合)したものを言い、コレステロールが脂肪酸と結合していない状態を遊離コレステロールと言います。

リポタンパク質の性質を決めるのはアポタンパク質

リポタンパク質の構造を担う物質のひとつである「アポタンパク質」ですが、

リポタンパク質にとってこのアポタンパク質が非常に重要なカギを握っています。

アポタンパク質は十数種類が発見されており、リポタンパク質の種類によってリポタンパク質を構成するアポタンパク質は異なります。

例えばHDLというリポタンパク質にはアポAが、LDLというリポタンパク質にはアポBが構成されています。

アポタンパク質の役目は、

- ①リポタンパク質の種類ごとに、異なるアポタンパク質が骨格を構成する

- ②リポタンパク質の代謝に関わる物質の働きを助ける

- ③リポタンパク質が各組織へ取り込まれるときの目印となり、適切な場所へリポタンパク質が届くようにする

です。

つまりアポタンパク質の組み合わせを変えることで、いろいろなリポタンパク質が構成されるため、事実上アポタンパク質がリポタンパク質の性質を決めていることになります。

またリポタンパク質の代謝や役割を助けているため、アポタンパク質がなければリポタンパク質は正しく機能しません。

まとめると、アポタンパク質は、場面ごとに必要なリポタンパク質を構成し、構成したリポタンパク質の働きを助けています。アポタンパク質はいわばリポタンパク質の司令塔とも言えるでしょう。

リポタンパク質の役割

リポタンパク質の役割は「身体内にある中性脂肪やコレステロールエステルなどの脂質を他の組織にに運搬する」ことです。

脂質は水に溶けないので、脂質単体では血液に混ざり血管を通って各組織に送ることができません。

そのためリポタンパク質が脂質の運搬を担っています。

リポタンパク質の構造に中性脂肪やコレステロールエステルがあるのは、リポタンパク質というトラックに脂質という荷物が乗っているためです。

そして水に溶けない中性脂肪などをリポタンパク質の中心に構成し、外側に水との親和性のある遊離コレステロールやリン脂質、アポタンパク質が形作ることで、血液中でも安定して脂質を移動させることができます。

先ほどアポタンパク質の役割として『リポタンパク質が各組織へ取り込まれるときの目印となり、適切な場所へリポタンパク質が届くようにすること』について紹介しましたが、

リポタンパク質は各組織に脂質を届ける役割があることを踏まえると、構成するアポタンパク質の種類によってリポタンパク質の届け先が変わるので、

アポタンパク質がいかにリポタンパク質全体のなかで重要な役目を担っているかが分かると思います。

リポタンパク質の種類

リポタンパク質は、上記で説明したように構成するアポタンパク質の種類によって主に以下の4つ分類されます。

- キロミクロン

- 超低密度リポタンパク質(VLDL:Very Low‐Density Lipoproteins)

- 低密度リポタンパク質(LDL:Low-Density Lipoproteins)

- 高密度リポタンパク質(HDL:High-Density Lipoproteins)

4つのリポタンパク質の違いは「大きさ」と「密度」です。

大きさはキロミクロンが最も大きく、HDLが最も小さくなります。

密度は反対にHDLが最も大きく、キロミクロンが最も小さくなります。

つまり、リポタンパク質の大きさが小さいほど密度が大きくなります。

このようにリポタンパク質の大きさと密度が変わることで、リポタンパク質が運搬する脂質の種類が変わってきます。

リポタンパク質は、大きさが大きく密度が小さいほど中性脂肪を運ぶことができます。

なので、 キロミクロンやVLDLの方がより多くの中性脂肪を含んでいます。一方でHDLの方がより中性脂肪が少なく、相対的にコレステロールエステルなどを多く含んでいます。

また、生体上で上記の4つ以外に分類されるものもあり、

HDLよりもさらに密度が高い超高密度リポタンパク質(VHDL:Very High-Density Lipoproteins)やVLDLとLDLの中間となるIDL(Intermediate low-Density Lipoproteins)があります。

①キロミクロン

キロミクロンは主に食事から摂った中性脂肪やコレステロールエステルを各組織に運搬する役割があります。

中性脂肪やコレステロールエステルを食事で摂ると、小腸から中性脂肪やコレステロールエステルを吸収しキロミクロンを形成します。その後キロミクロンをリンパ管を介して血管に流し身体中に届けます。

キロミクロンが運搬する脂質のほとんどが中性脂肪で、食事から中性脂肪をたくさん摂るとその分キロミクロンも大きくなります。そして中性脂肪を各組織に届けるとキロミクロンは小さくなります。

②VLDL

VLDLは主に肝臓で生成した中性脂肪やコレステロールエステルのほか、肝臓に保管している脂溶性ビタミンを各組織に届ける役割を担います。

キロミクロンよりやや中性脂肪の割合が少なくコレステロールエステルの割合が大きいですが、VLDLも主に中性脂肪を運搬します。

VLDLは肝臓で合成し血管へ分泌されて各組織に移動し、キロミクロンと同様に各組織に中性脂肪を届けた後大きさが小さくなりIDLを経てLDLとなります。

③LDL

LDLは中性脂肪を各組織に届けたVLDLが小さくなったものです。よってLDLはVLDLからおよそ中性脂肪を引いたものですので、LDLの中にはコレステロールエステルが多くあります。

LDLの役割は、肝臓で合成したコレステロールエステルを各組織に届けることです。

食事から摂取したコレステロールはキロミクロンによって肝臓に運搬され保管されます。

その後各組織の必要な時に、食事で得たコレステロールエステルと、肝臓で新たに生成したコレステロールエステルとをVLDLに入れて血管に流し、

VLDLが中性脂肪を届けた後にLDLとなってから各組織にコレステロールを届けます。

④HDL

HDLは小さいサイズのリポタンパク質で、脂質とアポタンパク質がおよそ半々の割合で構成されています。

HDLの役割はこれまでのキロミクロン、VLDL、LDLとは役割が異なります。

ひとつ目の役割は、キロミクロンやVLDLなどとアポタンパク質を交換することです。

各組織に脂質を届けるためにキロミクロンやVLDLを生成する過程で、HDLは必要なアポタンパク質を渡します。また、キロミクロンやVLDLが脂質を各組織に届けた後、不要となったアポタンパク質をHDLが受け取り、また新たにキロミクロンなどを生成するときにアポタンパク質を渡します。

もうひとつの役割は、各組織の余分なコレステロールを回収することです。

各組織では余分なコレステロールを分解することができないため組織内に溜まってしまいます。例えば血管でコレステロールが溜まると動脈硬化などを引き起こしてしまうので、余分となったコレステロールを回収する必要があります。

この回収役がHDLです。

リポタンパク質と血液検査

病院や健診での血液検査で、項目に「LDL」や「HDL」があります。血液中のリポタンパク質を調べることでどのようなことが見えるのでしょうか。

リポタンパク質はこれまで見てきたように脂質を運搬するために脂質を含んでいることから、

血液検査でリポタンパク質を調べることで血液中にどのくらい脂質があるのかを見ることができます。

特にLDLやHDLはコレステロールを多く含んでいることから、血液検査でLDLを調べると血液中のコレステロールを調べることとなります。

ただしLDLは各組織にコレステロールを届ける役割を、HDLは余分なコレステロールを回収する役割を担うことから、

LDLは(コレステロール届けすぎることで健康を害する可能性があるので)悪玉コレステロール、HDLは(コレステロールを回収することで健康を守る可能性がるので)善玉コレステロールと言われています。

このように血液検査ではLDLが高いと、HDLが少ないと健康に良くないと言われています。

ただし、コレステロール自体が健康に悪いものではなく身体に必要な脂質であるため、コレステロールが多いことが直接的に健康を害するわけではないとの報告もあり、コレステロールと病気との関係は賛否両論あります。

まとめ

○リポタンパク質はいろいろな脂質とアポタンパク質でできた球体

○リポタンパク質の性質を決めるのはアポタンパク質

○リポタンパク質はキロミクロン、VLDL、LDL、HDLなどがある

以上リポタンパク質について解説しました。

次回はビタミンについて解説します。

(準備中)